파주의아름다운 얼굴 ⑥ 금산리 민요 회장 추교현

수정 : 0000-00-00 00:00:00

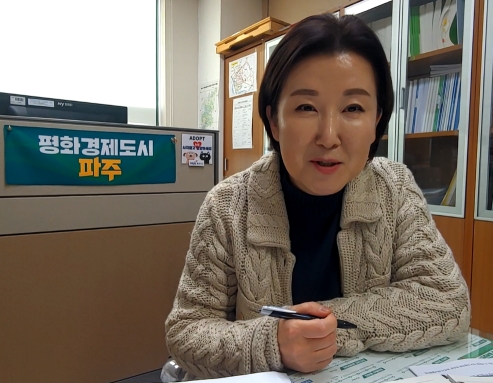

금산리 민요 회장 추교현

“우리 한국사람들은 엄마뱃속에서부터 무덤갈 때까지 음악을 들어요.

우리 한국 사람들 DNA가 음악과는 불가분의 관계가 있어요.”

“어떻게 금산리민요를 하게 되었나요?”

“중3때 아버지 돌아가셨어요. 후견인이 없으니... 농사를 지어야한다해서 그 때 집으로 내려왔어요. 할 수 없이... 눈물 흘리고... 고교 진학을 포기했어요. 한참을 쉬고나서 말을 이었다.

“집에 오니 옛날 두레패가 있었어요. 거기에 가입해야 그 사람들이 농사를 지어주는 거예요. 자의든 타의든 가입할 수밖에 없었죠. 그 때 어른들이 ‘너는 책상물림이니 장구 치면서 소리해라’고 해서 시작했어요. 감각이 있어서 장구를 잘 쳤어요.”

이렇게 금산리민요보존회 추교현 회장님의 금산리 민요 사랑은 시작되었다.

추교현님을 금산리민요전수관에서 만났다. 추수후라해도 남은 일이 적잖았을 텐데도, 넥타이까지 매고 무척이나 신경 쓴 차림새이다. 손님을 맞는 정성이 느껴졌다.

평생 남에게 욕 한 번 안했다며 어릴 적 별명이 ‘계집애’였을 정도로 내성적이었다고 말씀하지만, 인터뷰 내내 그의 목소리는 힘이 담겨있었다.

금산리두레농악이 농사도 지으며 노래하고...

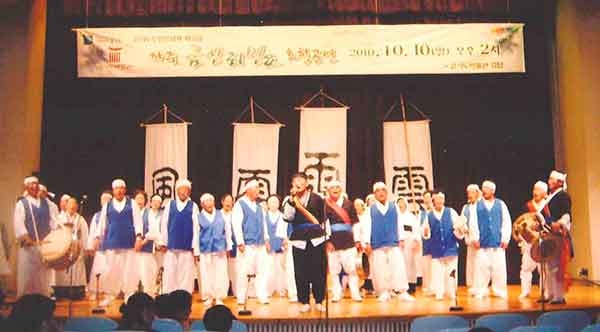

금산리 민요에는 우리나라 농요의 역사와 전통이 담겨있다. 아니, 농요만이 아니라, 품앗이 농사의 역사가 담겨있다. 선조들로부터 이어 내려오던 농요와 풍물을 광복 후 46년 금산리두레농악을 결성하여 지켜오다가, 50년 한국전쟁으로 두레농사를 중단했다. 전쟁이후 54년부터는 활발한 두레 활동을 펼쳐왔으나, 63년 이후 농업기계화(근대화정책)로 두레농업이 자연 소멸되었다. 그 때부터 특별활동(취미활동)으로 전수 보존되어 오다가, 1995년 파주문화원 지정 금산리농요보존마을로 지정되었고, 2000년에 경기도 무형문화제 33호로 지정되어 정기공연을 하고 있다. (파주금산리민요보존회 자료)

전문 소리꾼에게 넘어가면 무형문화재 가치를 잃으니...

이 금산리 민요는 무형문화재로 된 이유는 파주지역만의 독특한 소리와 토리가 있기 때문이다. 민요는 경기민요, 서도민요, 동부민요, 남도민요, 제주민요 5개로 구분된다. 지역별로 민요마다의 특색이 다르기 때문에 구분되는 것이다. 그런데, 금산리 민요는 이 5개 권역의 민요와 다른 특색이 있다. 서도민요가 남으로 내려오면 꼭 파주를 거치게 되는데 여기서 서도민요와 경기민요가 섞인 새로운 민요가 탄생되었고, 그 특색이 인정되어 무형문화재가 되었다 했다.

지역마다 사투리가 있듯이 소리에도 사투리가 있다. 그것이 토리이다. 파주토리가 담긴 논 김 맬 때하는 소리를 들려주셨는데, 소리가 고우면서도 힘이 있었다. 회장님의 몸 전체가 악기가 된 듯 소리가 컸다. 김 맬 때는 바삐 하면 일할 수 없어서 느리다 했다.

“이런 논 김매는 소리는 어디에도 없어요. 헤이리소리는 파주에서 만들어진 소리예요. 그래서 잘 못 부르면 욕먹어요. 파주에서 만든 소리는 파주에서만 부를 수 있는 독특한 게 있어야죠. 딴 사람이 부를 수 있는 걸로 바꾸면 안되죠.”

금산리보존회 한 사람이 경기민요의 본산지라 하는 고양에 가서 금산리 민요 한 자락을 했다가 혼 줄이 난 일이 있다했다. 가서 빌고 왔단다. 배운 대로 안하고, 급하게 하거나 마음대로 섞으면 안된다는 것. 어디에도 없는 금산리만의 특색을 지키려면 ‘무거운 책임’이 있어야 한다고 말씀하신다.

경기민요를 하는 전문 소리꾼이 와서 배우려하는데도 대답을 못한다했다. 안된다하면 마음이 상할까봐 말을 못하고... 협찬을 많이 받아올 수 있으니 가르쳐달라 해도 안가르쳐주니 화내는 분들도 있단다. 그러나 추교현회장님은 ‘금산리 민요가 전문 소리꾼에게 넘어가면 무형문화재 가치를 잃는다’고 보고 ‘받은 대로 후대에게 넘겨주길’ 바란다.

“70, 80대가 현역 이예요. 40대는 청소년”

금산리보존회는 100여명의 회원이 있다. 예전에는 학생들도 잘 배웠지만 지금은 다르다. 탄현초등학교 학생이 700명, 1,000명에 이르다가 지금은 50여명이고, 그 학생들도 학원 가느라 모여서 가르치기 힘들다 했다. 대학생이 되어서는 오고 싶어 하나 멀어서 오기 힘들어 지금은 어른들만 활동하고 있다. 그래도 금산리민요에 대해 자부심이 있어 어디 공연 나가자면 열정적으로 연습하고, 40~50명이 나간다했다.

이 금산리 민요가 무형문화재로 지정받기까지의 과정 얘기를 들어보면 정말이지 소리를 사랑하는 마음, 배운 것을 지키고 물려줘야겠다는 의지가 없이는 하기 힘든 일이었다. 특별한 보상이나, 대접도 없지만 전통을 지킨다는 자긍심이 금산리 마을 사람들을 하나로 묶는 것 같았다. 예전 같았으면 이 모든 것이 일하면서 부르던 노래였고, 삶이 곧 노래였을 것인데.....

추교현 회장님은 일곱형제 여섯째로 태어나 고향을 지키며 살아오셨다. 그래도 배움을 놓치지 않아 신학대학 야간을 다니시면서 유명한 석학의 가르침을 받았다. ‘분에 넘치는 사랑을 받았다’고 표현하시지만, 그 분 스스로 ‘선함’을 넘치게 주시는 분 같았다. 정신지체자인 동생을 거두어 같이 살면서 ‘마음이 아프다’고 애환을 말하는데 회장님 눈이 사슴 같았다.

“우리 한국 사람들 DNA가 음악과는 불가분의 관계가 있어요. 어머니 자장가 들으며 크고, 좀 크면 논에 나가 노래하죠. 죽을 때 염불 들으면 죽잖아요. 상여타고 가면서 어어~~소리 듣잖아요. 무덤 파고 흙을 이겨 생석회와 섞고 물을 쳐서 약간 질게 해서 회다지 소리를 하면서도 노래하는 거예요. 우리 민족은 태어나면서 죽을 때까지 노래를 해요. 그래서 그런지 노래를 다 좋아하세요.”

신문협동조합「파주에서」 모든 컨텐츠를 무단복제 사용할 경우에는 저작권법에 의해 제재를 받을 수 있습니다.