경의선 북쪽 끝 마지막 장터 문산 오일장

수정 : 0000-00-00 00:00:00

경의선 북쪽 끝 마지막 장터

문산 오일장

비가 오나 눈이 오나 4일, 9일 열려요

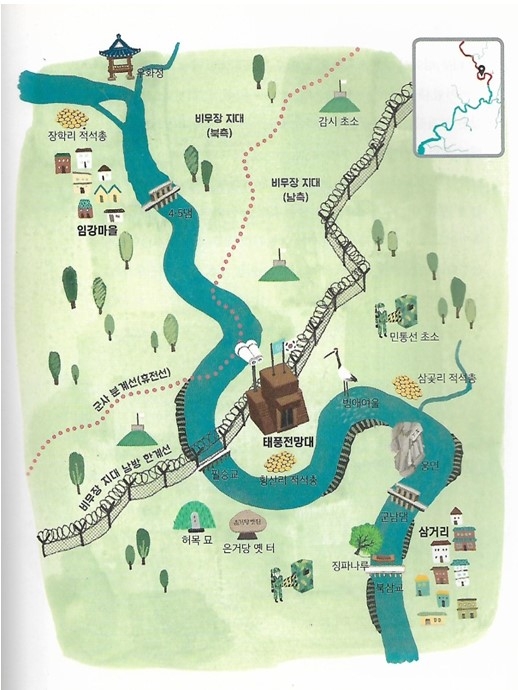

경의선을 타고 양평에서 출발해 능곡, 일산, 금촌을 지나면 문산에 이른다. 현재는 경의선의 종착지가 도라산역이지만 문산역은 분단이후 경의선의 종착지였다. 그 역에서 5분 거리에 우리나라 최북단의 장터 문산장이 있다. 장이 제대로 형성된 것은 1964년이라지만 사람들이 자연스레 모여 장터가 형성된 것은 6.25 전부터 일거라 한다. 지금은 재래시장 주변에 4, 9일에 오일장이 선다.

임진강을 끼고 있는 강변 평야에서는 쌀과 콩을 비롯한 각종 작물들이 지천으로 나고, 임진강에서는 황복, 참게, 장어, 숭어 같은 민물고기들이 풍요롭던 시절, 문산장은 한강 이북에서 손가락에 꼽히는 큰 오일장이었다.

실향민이 많고 개성을 지척에 두어서인지 인삼 역시 문산장을 대표하는 명물이다. 지금은 흥하던 시절의 화려함은 많이 사그라졌지만, 그래도 5일장이 서는 날이면 사람들의 발걸음을 잡기에는 충분하다.

“사람이나 나무나 고생한 만큼 덕이 쌓이고

기운이 쎈 법이야” - 액막이 코뚜레 아저씨

오래된 녹음기에서 흘러나오는 흥겨운 뽕짝 가요를 들으며 장터 중간 즈음을 지나는데 익숙지 않은 물건이 보인다.

코뚜레란다. 코뚜레는 나무로 고리를 만들어 소의 코에 끼워 줄을 묶던 고리다. 요즘에야 구경하기도 힘든 물건이지만 소가 집안의 큰 재산이던 시절, 시골에서는 어디서나 볼 수 있는 흔하디흔한 물건이었다. 고단한 소의 삶, 그 상징이었던 물건이 요즘은 현관에 걸어 두면 집안으로 들어오는 나쁜 기운을 막고 좋은 기운을 불러들이는 액막이 부적 역할을 한단다.

소가 고생하며 쌓은 덕이 인간에게 좋은 기운을 줄 거라는 말씀이다. 구경하시던 할머니도 주머니에서 꾸깃한 만원짜리 한 장을 꺼내 자식들의 무운과 행복을 비는 맘으로 코뚜레를 사며 말씀하신다.

“에고 옛날 소 많이 먹이던 시절 집안에 천지삐까리였는데 다 버렸네”

이런 물건들이 한 둘이랴? 불과 몇 십년 전 까지만 해도 별 것도 아닌 흔한 물건들이 지금은 돈이 되는 소중한 것이 되어버렸다.

강원도가 고향이신 코뚜레 아저씨는 귀한 물건이 되어 버린 이 코뚜레 덕에 전국 방방곡곡을 누비는 스타가 되셨단다.

잔챙이 붕어빵과 찐빵

장터의 빼놓을 수 없는 재미는 뭐니뭐니 해도 싸고 다양한 먹거리다. 문산장 역시 사방이 온갖 먹거리들로 가득하다. 걔중 도넛, 매운 어묵이 가지런히 정리된 먹거리 좌판 옆에 손가락 두 마디만한 꼬맹이 붕어빵을 쉼없이 구워내는 기계가 보인다. ‘잔챙이 붕어빵’. 잔챙이라는 이름도 정겹고 모양도 앙증맞다.

기계부터 반죽 팥, 크림 소까지 모두 직접 만든 거라 신다. 모양도 소도 변하는 세상흐름에 맞게 변화를 꾀하셨나 보다. 하긴 시대가 변했으니...

유난히 많은 문산장의 어물전들

문산 5일 장에는 어물전들이 시장 곳곳을 차지하고 있다.

옛날처럼 임진강에서 나는 민물고기들을 찾아 볼 수 없지만 크고 싱싱한 생선들이 좌판에 즐비하다. 고등어, 갈치, 철갑상어까지...

지금이야 동네 마트에서도 생선을 쉽게 살 수 있지만, 장날이 아니면 비린내 맡기 힘든 시절이 있었다. 그 때 오일장은 싱싱한 어물을 구할 수 있는 유일한 곳이었다. 때문인지 문산장에는 아직도 어물전이 많다.

반가운 얼굴을 만났다.

금촌장에서 잡곡을 신나게 팔던 청년이 우리를 반가이 아는 척했다. 사진을 찍지 않겠다며 그리도 애태우더니 손님에게 신문기사를 자랑하느라 바쁘다. 새새 연신 손님들에게 물건을 담아주는 손이 쉬지 않는다. 후한 인심은 여전하다. 한 되의 잡곡을 사는데 덤이 더 많다. 장사는 사람의 마음을 잡는 것이라 누군가 그랬다. 이 청년 말솜씨와 큰 손이 사람의 마음은 충분히 잡고도 남을 듯한 것이 타고난 장사꾼임에 틀림없다.

‘청년짬뽕’ 의 아름다운 청년들

잠시 5일장 통로를 벗어나, 시장 안쪽 골목을 둘러보는데 바깥의 붐비는 풍경과는 다르게 한산하다.

가게들 사이에 할아버지 할머니들을 위해 어느 가게 주인이 놓아 논 의자가 마음을 훈훈하게 한다. 그 옆으로 다른 한산한 가게들과 달리 사람들로 가득한 가게가 보인다.

매운맛으로 유명한 ‘청년짬뽕’이다.

입구의 톡톡 튀는 문구들이 이 곳의 주인이 신세대임을 짐작케 했다. 아니나 다를까 스물다섯 친구 넷이 모여 운영하는 가게란다. 친구는 닮는다고 하나같이 훈남에 힘든 일 가리지 않고 하는 모습이 참으로 이쁘다.

“일 하는 건지 노는 건지 구분이 안되요” 그 만큼 일이 재미있다는 사장님의 말씀이다. 이렇게 신명나게 일하는 데 장사가 안 될 리 없다.

바늘구멍 보다 좁다는 취업의 문. 그래서 젊은이들이 우울한 시대, 일찌감치 자신의 앞길을 정하고 씩씩한 걸음을 내딛는 이 친구들 미래의 모습이 궁금하다.

문산장의 또 다른 멋, 책 가판점

오일장 끄트머리에서 책 파는 아저씨를 만나 반가웠다. 동네 서점도 찾아보기 힘든 요즘, 장터에 책이라... 아저씨 난전이 잘 됐음 좋겠다.

오일장에는 없는 건 빼고 다 있다. 요즘 보기 힘든 고무 털신도 아직은 볼 수 있고, 꽃무늬 일바지도, 헐거워진 허리를 잡아줄 고무줄도, 사장님도 어디서 만든 건지 모르겠다는 청동 장식품도 오일장에는 있다. 무엇보다도 장터 사람들이 있어 더 풍요롭다.

삶의 땟국이 흐르는 상인들이 있고 , 일단은 비싸다며 물건 값부터 깎고 보는 알뜰한 어머니들과 오랜만에 장터에서 만나 찌그러진 주전자에 담긴 탁배기를 두고 세상 돌아가는 얘기를 하시는 아버지들의 모습을 오일장 여기저기서 볼 수 있어 언제나 그 곳은 고향 같다.

대형 마트에 잘 정돈되고 깔끔한 물건들을 즐겨 찾는 요즘이지만 그래도 가끔씩 시골 오일장이 그리운 건 기계적으로 물건을 집어 담아 한꺼번에 계산하는 게 아니라 하나,둘 물건을 살 때마다 우리의 오감을 열어 장터 사람들의 숨결과 목소리를 느낄 수 있기 때문일 것이다.

사람과 물건과 이야기가 모이는 곳에 장이 선다.

그래서 장터는 언제나 시끌벅적, 왁자지껄 사람 사는 냄새가 난다. 시장구경을 마치고 나서는데 쌀가루 같은 눈이 부슬부슬 뿌린다.

‘어른들이 이삿날이나 결혼식날 눈이 오면 잘 산다고 했는데...’ 장터의 모든 이들에게도 소복소복 복이 쌓이길 빌어본다.

글 | 김찬주 기자 / 사진 | 임현주 편집국장

신문협동조합「파주에서」 모든 컨텐츠를 무단복제 사용할 경우에는 저작권법에 의해 제재를 받을 수 있습니다.