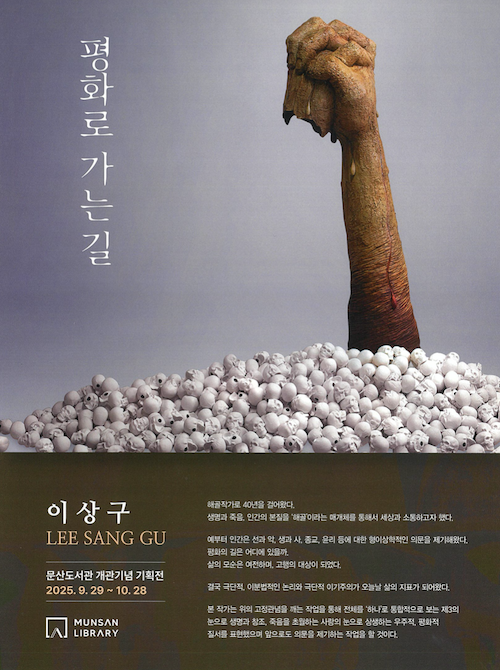

[예술은 나눔이다] 해골 작가 이상구의 ‘평화로 가는 길’

문산도서관 개관 기념으로 기획된 ‘평화로 가는 길’은 이상구 작가의 개인전이다.

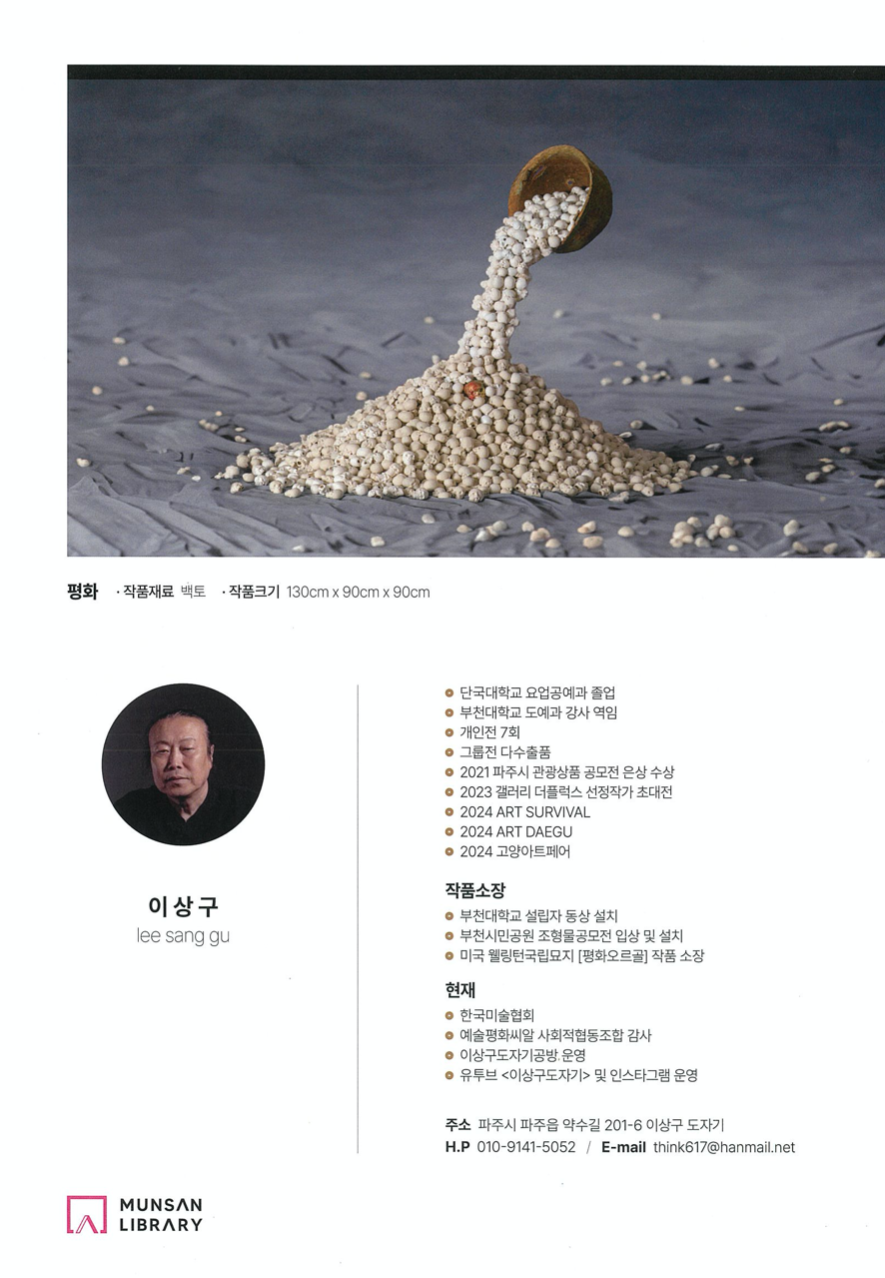

해골이 수북히 쌓인 위로 절실함이 넘치는 기도같은 팔이 뻗어있다. 죽음과 생명과 기도가 한 자리에 있는 것 같다.

지뢰로 케익도 만들었다. 지뢰의 단면이 노랑 빨강 스펀지케익으로 되어 있다. ‘아니, 지뢰가 케익이라니?’ 이런 대단한 발상을 어찌했을까. 그는 이 지뢰케익을 미국 백악관에 보냈다. 파주읍우체국에서 국제우편으로 보냈다고 한다. 트럼프가 평화의 기운을 받았으면 해서, 작품을 만들때 ‘전쟁은 없어야한다, 평화롭게 살자’는 기운을 한가득 담았다고 했다.

DMZ평화오르골은 지뢰와 녹슨 총자루와 철모가 한 몸이 되어있는데, 여기서 평화의 음악이 나온다.

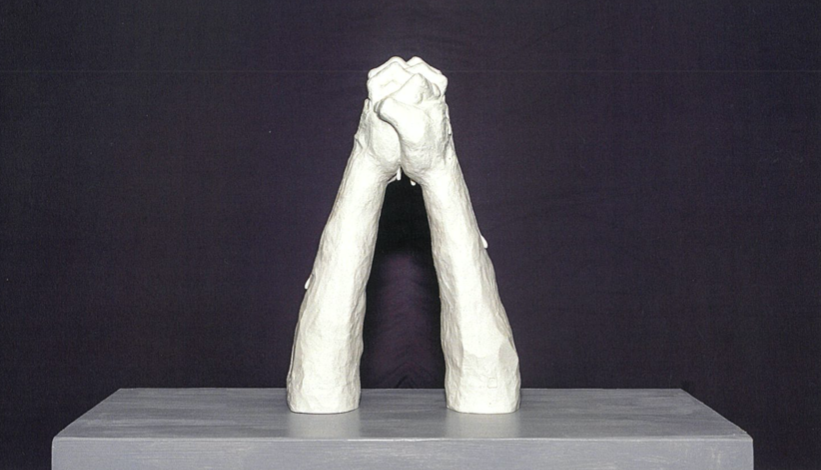

두 손을 손가락 살이 패일 듯 맞잡고 있는 작품은 ‘평화와 통일’이다. 평화와 통일이 한 몸이라는 듯, 뗄 수 없을 정도로 꽉 맞잡은 두 손이 절실함을 우주에 호소하는 것 같다.

그는 죽음과 평화를 하나로 엮고자 한 것 같다.

‘도자기 재료를 사용하는 조각가’라 자칭

무엇보다도, 이 모든 작품이 도자기라는 데 놀라왔다.

백토로 작품을 만들고, 여기에 녹슨 철모나 지뢰와 같은 느낌을 표현한 것이다. 두 손을 맞잡은 ‘평화와 통일’도 백토이다. 해골이 산 사람들에게 호소하는 ‘충언’도 백토이다.

철모에서도, 맞잡은 두 손에서도, 지뢰에서도 투명하고 청아한 소리가 난다. 이것도 죽음과 삶을 하나로 엮은 것처럼, 물질과 청아한 소리를 하나로 엮은 것 같다.

그의 작품은 모두 도자기임에도, 조각처럼 느껴진다. 그래서 스스로 ‘도자기 재료를 사용하는 조각가’라 명명했다. 그가 흙을 고집하는 이유는 ‘흙의 유연성’과 자신이 개발한 다작기술에 있다고 말했다.

씨알정신과 ‘통일’이라는 소명

그는 단국대학교 요업공예과를 졸업하고, 부천대 도예과 강사를 역임했다. 20대부터 해골작업을 해왔다. 해골을 죽음과 삶의 경계로 보고 몰두했다. 죽음을 인정한다면 삶을 하늘에 맡기고 살 수 있다고 보았다.

2000년경에 개인전을 한 후, 문학가가 연필을 꺾듯이 손을 접었다. 삶의 의미를 찾아 철학공부, 단전호흡과 정신 수양으로 빠져들었다. 예술은 아무 것도 아니라는 생각이 들었다. 오랫동안 계룡산에 있었는데, 친구 3명이 설득해서 일산을 거쳐 파주로 왔다. 파주 파주읍에 작업실을 차린지는 20년.

그에게 영향을 준 사람은 유영모, 함석헌, 박재순 박사 등이다. 모두 씨알철학자들이다. 그는 자신을 씨알정신으로 표현하고 싶어했다. 그의 집에는 ‘성령의 집’이라는 간판이 있다. 씨알사상을 담은 기도하는 공간이라는 의미이다. 그가 꼽은 인생의 한 권이 ‘노자의 도덕경’이다. 그가 존경하고 따르는 사상가들의 뜻이 이곳 파주에도 씨앗을 심은 것 같았다.

요리를 좋아하고 대접하기를 좋아하는 그는 파주 파주읍 부곡리와 연풍리에서 10여년간 독거노인에게 반찬을 해서 나르기도 했다.

흙으로 해골을 빚기 40년

그는 해골작가로 40년을 걸어왔다.

생명과 죽음, 인간의 본질을 ‘해골’이라는 매개체를 통해서 세상과 소통하고자 하였다.

예부터 인간은 선과 악, 생과 사, 종교, 윤리 등에 대한 형이상학적인 의문을 제기해왔다. 평화의 길은 어디에 있을까. 삶은 모순은 여전하며, 고행의 대상이 되었다. 결국 극단적, 이분법적인 논리와 극단적 이기주의가 오늘날 삶의 지표가 되었다.

이상구 작가는 이런 고정관념을 깨려했다. 전체를 ‘하나’로 통합적으로 보는 제3의 눈으로 생명과 창조, 죽음을 초월하는 사랑의 눈으로 상생하는 우주적, 평화적 질서를 표현하고자 했다.

그는 작품을 통해서 사람들이 영적 각성을 하길 바란다. “사랑하라, 감사하라” 이것이 그가 말하는 전부이다.

#파주에서신문 #파주시 #191호 #6면 #이상구작가 #해골작가 #평화작가 #문산도서관 #예술평화씨알 #이상구도자기

임현주 기자