임진강을 건너온 역사 (26) 8. 율곡과 우계, 그들이 맞은 전란 (3) 은거 선비가 겪은 전쟁, 그 뒤편

수정 : 2021-06-02 08:22:28

임진강을 건너온 역사 (26)

8. 율곡과 우계, 그들이 맞은 전란

(3) 은거 선비가 겪은 전쟁, 그 뒤편

▲ 우계는 전란의 와중에도 아버지 성수침과 율곡의 서책을 끼고 다녔다.

“5월 초하루부터 이천과 안협의 사이로 달려가서 이리저리 방황하다가 지쳐서 쓰러졌는데, 왜적이 사방에서 핍박하므로 밤새도록 달아나 여러 번 도망하곤 하였습니다. 파산의 고택은 불타 없어지고 잡초만 무성하니, 난세의 참혹함에 살고 싶지 않습니다.(성혼. 「정계함에게 보내다」 중에서)”

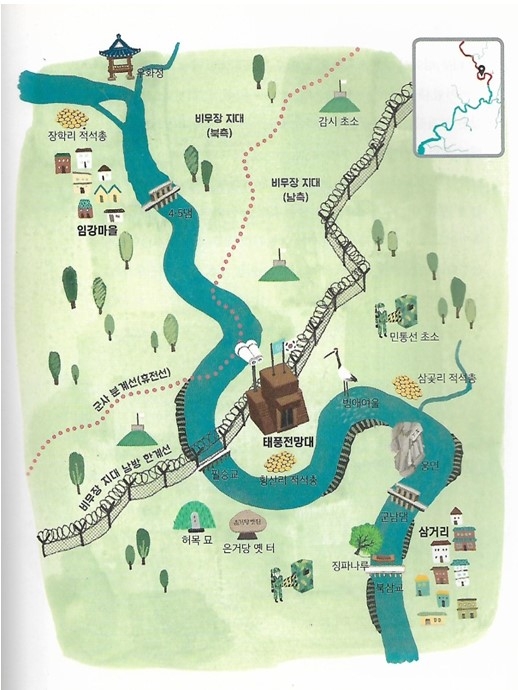

임진왜란은 전 국토가 전화에 휩싸인 전대미문의 전쟁이었다. 누구도 참화를 피하기 어려웠다. 초야의 선비도 예외일 수 없었다. 임금이 임진강을 건너던 그날부터 우계의 방황은 시작된다. 그는 임진강 깊은 골짜기 연천, 안협, 이천을 전전한다. 마침 이천에 있던 광해군의 명을 받고 군병을 모으느라 동분서주했지만 백면서생 우계가 할 수 있는 일은 많지 않았다. 병치레가 많았던 그는 죽지 않아 살고 있을 뿐이었다. 우계는 꾸역꾸역 의주로 가 선조를 배알한다. 이후엔 벼슬을 얻어 조정을 따라 움직였다. 고향 파산으로 돌아온 것은 피란 3년이 지난 1595년 2월이 되어서였다. 그 사이 여러 차례 죽을 지경에 이른 우계는 제자들에게 두 차례 유언을 남긴다.

“훼손된 약골로 이와 같은 추위를 무릅쓰면서 천리 길이나 되는 의주로 달려간다면 반드시 도로에서 죽고 말 것이다. 나의 목숨이 다한 것인가 보다.(성혼. 「사후의 일을 써서 윤황에게 부치다」 임진년 11월.)”

임금을 만나러 의주로 향하는 도중의 일이다. 가족과 떨어져 노비 하나만 대동한 채였다. 그리고 1년 뒤 서울을 회복한 조정은 의주를 떠나 해주로 온다. 이때 임무를 맡고 서울을 다녀오던 우계는 도중에 쓰러져 40여일을 누워 앓는다. 이때 또 한 번 유서를 남긴다.

우계는 살아남았다. 그렇게 버텨서 돌아온 고향은 어땠을까? 벗들은 이미 죽거나 떠나서 남은 자가 없었다. 가솔들은 여전히 외지에 있었다. 의지할 집도 마땅치 않았고 지독한 감기로 죽음의 경계를 오락가락 했다. 원군으로 참전한 명나라의 노략질까지 겹쳐 편안할 날이 없었다. 조정의 명으로 서울에 다녀오며 본 풍경은 더욱 처참했다.

▲선비들의 삶 뒤에는 그들을 뒷받침하는 보이지 않는 손길이 항상 따랐다.(우계기념관에 재현한 우계서실)

“경성의 백성들은 모두 굶주려 몸이 수척하고 얼굴이 시커메져서 유리걸식하다가 길거리에서 죽는 자가 하루에도 수십 명이었습니다. 지나오면서 본 촌락들은 집이 모두 불탔고 살아남은 백성들도 겨우 10분의 1에 불과하였으며, 남녀노소 할 것 없이 모두 수척하여 얼굴이 꺼메져서 장차 오래지 않아 죽을 듯하였습니다.(성혼. 「봉심하고 복명한 뒤에 올린 계사」 중에서)”

그는 백성의 고통을 증언한다. 눈앞에 보이는 사실의 묘사, 측은지심 가득한 시선은 전쟁의 참혹함을 생생하게 보여준다. 전쟁의 실상은 이렇게 지식인에 의해 기록된다. 하지만 이게 전부일까? 우계가 말하지 않는 것이 있다. 우계는 전란의 와중에도 항상 곁에 두던 것이 있었다. 아버지 성수침과 율곡의 서책이었다. 그는 의리를 목숨처럼 여기는 천생 학자였다. 여기에 하나가 더 있었다. 책이 아닌 사람, 열일곱 먹은 계집종이었다.

“선생은 홀로 성천의 부름에 달려갔기 때문에 음식을 장만하고 질병을 치료하는 일을 보살필 사람이 없었다. 이때 어린 계집종이 선생을 따라갔다. 의주와 영유, 정주와 해주에서 가시는 곳마다 부지런히 일하여 정성을 다하며 수고를 마다하지 않았다.(우계연보보유 잡록 하)”

이것은 우계가 남긴 글이 아니다. 우계의 삶을 정리한 후대의 확인이다. 계집종을 가상히 여겨 쓴 글이 아니다. 우계가 계집종과 사통해서 아들을 낳았다는 세간의 말을 변론하려 쓴 것이다. 수고를 아끼지 않는 계집종을 자녀들이 첩으로 들이게 했다는 변론 속에서 비로소 한 사람의 존재가 드러난다. 우계가 생사의 고비에서 선비의 의리를 다하는 모든 장면 뒤에 어린 계집종이 있었다. 우계가 눈길을 두지 않았고, 누구도 드러내 말하지 않았던 여리고 무의미한 존재가 고단한 선비의 삶을 떠받치고 있었다. 당연해서 거들떠보지 않았던 사람, 뒷전에서 더 힘겨웠을 사람, 전란 속에서 제 입으로는 비명 하나 남기지 못한 사람들. 흐린 날의 그림자 같은 이들.

이재석

DMZ생태평화학교 교장

[임진강 기행] [걸어서 만나는 임진강] 저자

#126호

신문협동조합「파주에서」 모든 컨텐츠를 무단복제 사용할 경우에는 저작권법에 의해 제재를 받을 수 있습니다.